AWS Summit Jakarta 2025 に参加してみた!

こんにちは!ベンジャミンの羅です。 2025年8月7日、ジャカルタで開催された「AWS Summit Jakarta 2025」に参加してきました。

サミットはAWS Summit Tokyo に続く2回目の参加で、しかも海外イベントは初めてだったのでとてもワクワクしていました。

インドネシアのAWS は2018 年にジャカルタにオフィスを開設し、2021 年12 月にはアジアパシフィック(ジャカルタ)リージョンがローンチしました。

今回のサミットはリージョン開設から4周年にあたり、参加者は昨年よりも大幅に増えて数千人規模になり、終日会場が人であふれていました。本記事では会場の雰囲気や気になったセッションを現地の空気感と共に紹介していきます。

会場の雰囲気と概要

開催場所はジャカルタのザ・リッツ・カールトン ジャカルタ、パシフィック プレイスのレベル4で、日本では5階に相当する高さで、近くのビルには AWS インドネシアの子会社が入っているそうです。タクシー(Grab)が出入りしやすくアクセスは良好ですが、ジャカルタの交通は混雑が激しく、日本の感覚で歩ける距離でも歩行は難しいので、海外参加者はタクシー一択と思います。

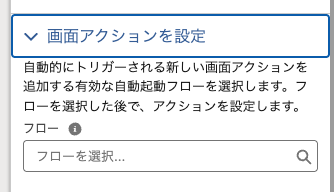

受付は8:30から、9:30〜10:45がキーノート、その後は4つのトラックに分かれてセッションが行われました。トラックは「データと生成AI」「開発者向け」「移行・モダナイズ」「AWS がインドネシアにもたらす価値」といったテーマで構成され、展示エリアの見学やネットワーキングが終日行えます。入場前にはビルに巨大なAWS Summitの看板が掲げられ、会場に足を踏み入れる前からお祭りムードでした。

東京のサミットと比べると規模は小さいのですが、参加者の熱気はとても高く、会場内はずっと満員電車のような状態でした。現地の方々の服装はカラフルで、日本との文化の違いも面白く感じました。

Keynote

他の東南アジアSummitと同じく会場が祭り雰囲気でバンドが設置されていました。参加者の服装なども日本とかなり違くて派手でした。

キーノートはインドネシア語が中心で、同時通訳機を付けて参加しました。インドネシアのデジタルバンクが AWS 上でコアシステムを構築している事例が紹介され、クラウドのスケーラビリティを活かして迅速に新サービスを開発していることが印象的でした。

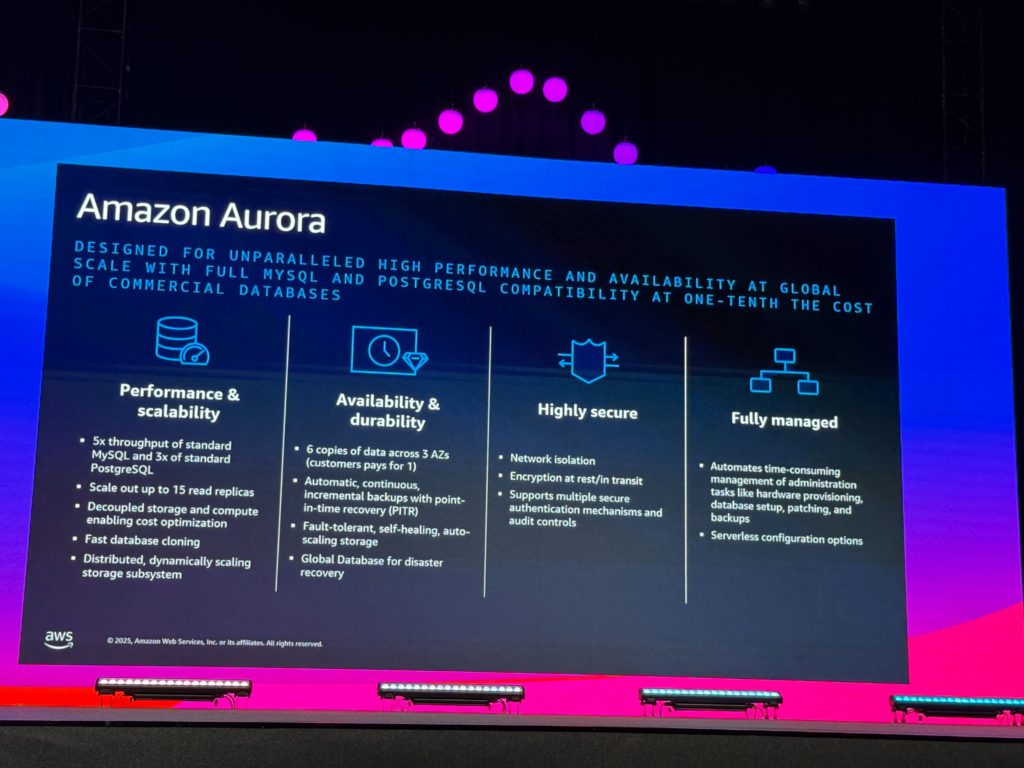

今年は AI と生成系サービスが大きな注目を集めました。ジャカルタリージョンでも Amazon Bedrock が利用可能になり、現地参加者の関心は高まっていました。Bedrock は2025 年に新しい生成AIモデル「Nova」ファミリーを統合し、多エージェントの協調機能や Ray2 といったビデオ生成モデルなど、多様な生成機能を提供しています。

さらに、同年のニュースでは独自のサーバー向けチップ「AWS Graviton4」も紹介され、初代Gravitonより4倍の性能を持ち、73 億個ものトランジスタを搭載するなど高性能・省電力な点が強調されました。会場でも生成AIや半導体の話題は常に人気で、立ち見が出るほどでした。

ブースエリアの様子

展示エリアでは AWS の各サービス紹介に加え、インドネシアや東南アジアの現地企業が数多くブース出展していました。人気のブースでは限定Tシャツやタンブラーが配られ、長蛇の列ができていました。 参加者の多くはインドネシア語を話していますが、海外からの参加者も多いため、英語で説明してくれるブースもありました。ブースを回ってスタンプを集めると景品と交換できるスタンプラリーもあり、お祭りのような賑わいでした。

ちなみに、現地で Amazon Q Developer を使った、完成時間を競いランキングするイベントに参加しましたが、結果は完敗でした。

セッションの様子

セッションは基調講演以外のほとんどがインドネシア語で行われましたが、スライド資料は英語のため、内容を追いかけることは難しくありませんでした。英語対応のセッションは全体の2割ほどです。

印象的だったのは、スタートアップや中小企業向けのセッションが充実していたことです。生成AIの次に話題となっていたのがデータ移行とモダナイズで、「オンプレミスからクラウドへどう移行するか」というテーマの講演が多く、現地企業の課題感を感じました。若い開発者の参加も多く、会場のあちこちで技術議論が盛り上がっていました。

中間バッフェの様子

会場には12時から終わるまでナシゴレンやサテなどインドネシア料理を含む昼食や軽食を提供するエリアが複数用意されており、自由に取れて食べますが、現地にはテーブルやイスはほとんどなく、床や壁際に座って食事をすることが印象的でした。

全体を通して感じたこと

今回初めて海外の AWS Summit に参加し、インドネシアのクラウド市場が想像以上に成長していることに驚きました。宗教国家ならではの事例として、礼拝時刻のリマインドやハラール認証判定を備えたAI サービスなど、現地ならではのユースケースも紹介されていました。技術だけでなく文化や規制といった現実要因を考慮することの重要性を再認識しました。

東京のサミットと比べると会場規模は小さいものの、参加者の熱意は負けておらず、新規参入の企業が多いぶん活気にあふれていました。

今回の経験をもとに、他の地域でのSummit にも積極的に参加し、世界各地のクラウド活用事例を学んでいきたいと思います。