Case study

お客様の声|

コニカミノルタ様

「売れる」を科学する「EX感性ソリューション」に生成AIによる新機能を追加

AWSサービスを活用し、デザインとキャッチコピーの分析を強化

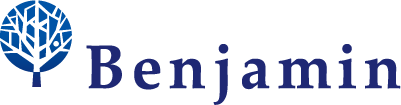

コニカミノルタ株式会社様は、AWSパートナーであるベンジャミン社との協業により2022年に立ち上げた「EX感性ソリューション(EX感性)」に、2025年から新たな分析機能を追加しました。アマゾン ウェブ サービス(AWS)の生成AIサービスAmazon Bedrockを活用し、「キャッチコピー分析」と「画像分析AIレポート」の2機能を開発。人の感性を定量化し、説明可能性を提供するこのソリューションでは、画像だけでなく文字情報の分析も可能となり、ユーザーはコンサルティングを待たずに、セルフサービスでデザイン効果を即座に把握し、科学的根拠に基づいた改善提案を得られるようになりました。

ビジネスの課題

- 画像の分析だけでなく、キャッチコピーなどの文字要素を解析したいというニーズ

- コンサルティングに頼らず顧客が自立的にデザインを分析したいというニーズ

効果

- 行動経済学に基づく分析により、キャッチコピーの効果を数値化し具体的な改善提案を提供

- コンサルティングノウハウを元に、AIがデザイン要素の評価とその理由を自動レポート化

デザイン評価の「説明可能性」を求めるソリューションを強化する新機能

コニカミノルタ株式会社は創業以来、画像や色を中心とした技術革新を追求してきました。EX感性は、同社が広島大学を中核とする文科省プログラム「精神的価値が成長する感性イノベーション拠点」への参加で培った感性脳工学の知見から誕生しました。このサービスは、デザインが消費者の購買行動にどう影響するかを科学的に分析・評価します。従来、デザイン選定は担当者の経験や勘に頼る部分が大きく、客観的な「物差し」や「説明可能性」が求められていました。AWSパートナーのベンジャミンは、コンセプト段階から関与し、アジャイル開発手法でシステム構築を支援。脳工学に基づいたアルゴリズムを活用し、デザイン要素の効果を可視化するオンラインサービスとして2022年に誕生したのです。

プロフェッショナルプリント事業本部 PPHマーケティング統括部 PPマーケティング部 売れるを科学するグループ リーダーの浦谷勝一氏は、EX感性の目的をこう説明します。

「売れるデザインを評価することでマーケティングを支援するソリューションです。コニカミノルタが得意としている画像処理をベースに、心理学や行動経済学の知見も踏まえて、デザインを紐解けるサービスを提供しています」

プロフェッショナルプリント事業本部 PPH商品企画統括部

ビジネス開発部売れるを科学するGr. Senior Technical Expert Manager / 広島大学客員教授

EX感性は、提供開始以降さまざまな企業のデザインの課題を解決してきましたが、新たな課題が見えてきました。同グループ マネージャーの井上 暁 氏は次のように説明します。「サービスを立ち上げた当初は、画像解析結果を私たちが解釈し、コンサルティングという形でお客様に提供していました。しかし、お客様からは『自分たちだけで分析して、すぐに結果を理解したい』というお声をいただきました」

さらに、多くのお客様から「デザインだけでなく、テキストやキャッチコピーも分析したい」という要望も寄せられていました。井上氏は「パッケージなどでは、テキスト情報やキャッチコピーも重要だというお客様の声がありました。当初はテキストのポジティブ/ネガティブ属性を分析する基本的な機能はありましたが、キャッチコピーはそれだけで決まるものではないので、課題と捉えていました」と当時を振り返ります。

プロフェッショナルプリント事業本部 PPH商品企画統括部

ビジネス開発部売れるを科学するGr. Manager / 広島大学客員准教授

デザイン評価の「説明可能性」を求めるソリューションを強化する新機能

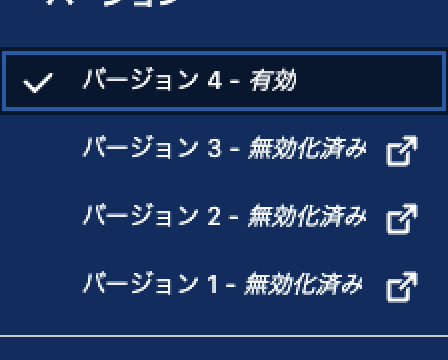

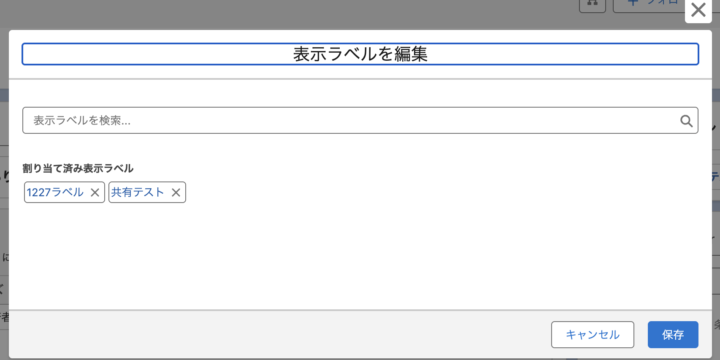

こうした課題を解決するため、コニカミノルタは2024年6月頃からベンジャミンと共に、Amazon Bedrock上のClaude 3.5などの生成AIを活用した2つの新機能の開発に着手しました。その成果が「キャッチコピー分析」と「画像分析AIレポート」です。

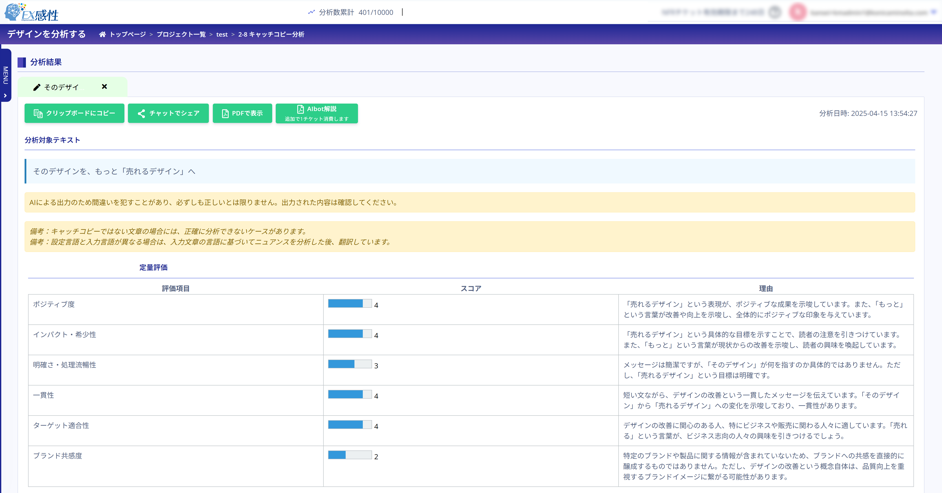

キャッチコピー分析は、テキストを入力すると行動経済学の知見に基づいて評価し、5段階のスコアに加え、改善提案を出力する機能です。単なる感情分析を超えて、テキストが消費者の行動にどのような影響を与えるかを科学的に分析します。

井上氏は開発プロセスについて「Claude 3.5は単語単位というよりは文章の文脈を捉えられる特性があるので、そのメカニズムを使いつつ、評価の根拠には行動経済学の知見を活用しました。AIに行動経済学の知識を教え込み、不適切な解釈や勝手な推測を出力しないようチューニングするのに時間をかけました」と説明しました。

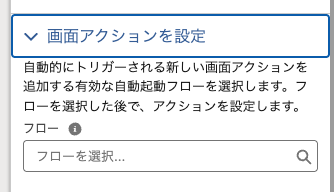

一方、画像分析AIレポートは、従来のEX感性による画像分析結果を自動的に解釈し、わかりやすいレポートとして出力する機能です。これまで浦谷氏や井上氏らが行ってきたコンサルティングのノウハウなどをAIに学習させることで実現しました。

浦谷氏は「私たちは、AIモデルを活用しながら、自社のサービスに則ったルールに基づいて運用できるようにしました。AIモデルに対してさまざまな評価項目のルールを与えることで、『この表現はユーザーに響いていません』『こちらは訴求力があります』といった判断が可能になります」と説明します。

開発において最も苦労したのは、生成AIのプロンプト設計だったといいます。井上氏は「単にAIに丸投げするのではなく、お客様に対して説明可能性を担保する必要がありました。また、コンプライアンス的な観点からも、不適切な発言をしないよう配慮しました。この点に関してAmazon Bedrockのガードレール機能が役立ちました」と振り返ります。

なお、開発パートナーに今回もベンジャミンを選んだ理由について井上氏は「サービス立ち上げのころから、要件が決まっていないものに対してアジャイルなスタイルで対応していただけることがありがたく、助かっています。定例会の中で、ベンジャミン側からも生成AIの活用事例の共有もあり、弊社の課題と合わせて構想が固められていきました。すでに生成AIの実績が決め手になりました」と振り返ります。

お客様の「次のアクション」を導く科学的根拠に基づく分析

2025年に追加した2つの新機能に対する顧客の反応は上々です。浦谷氏は「キャッチコピー分析については、すでに多くのお客様にご利用いただいています。実際に使っていただいた方々からは、『こんなことができるのか』と大変驚かれることが多いです」と手応えを語ります。

「これまでにもキャッチコピーの分析を試みる取り組みはありましたが、行動経済学に基づいてスコアを提示する仕組みはありませんでした。スコアだけでなく、『この表現の方がより効果的です』といった提案をするのは非常に難易度が高いことですが、生成AIによって実現できました」と浦谷氏は続けます。ユーザー企業はこれによって広告やパッケージの文言を調整するなど、実際の運用にも活用されています。

画像分析AIレポートは、時間短縮効果が大きいです。浦谷氏は「これまでコンサルティングのためにミーティングを設定するなどの調整や手間がなく、お客様自身で評価を得られるようになり、お互いの時間の短縮になっているという実感はありますし、お客様からも同様な声をお聞きしています」と話します。

ビジネス面での効果については、井上氏は「EX感性のトライアルをされて、分析結果をどう解釈すればいいか戸惑っていたお客様に対し、理解を促進できるようになったので本格的に利用する流れが増えていくと思います。トライアルされた担当者の方が、社内の人たちに説明がしやすく共感を得やすくなると思います」と期待を寄せます。

より上流工程からマーケティング活動を支援する取り組みへ

EX感性はまだまだ成長の可能性を秘めています。井上氏は「多様な分析が出るようになりましたが、要素が多い場合に改善の優先順位が複雑になってしまうことがあります。たとえば、ある食品のパッケージをお客様が求めるゴールへの道筋に一番近づけるために、ブランドロゴを目立たせた方がいいのか、それとも食べ物の部分を目立たせた方がいいのか、という点をさらにどう分析するかという点は今後の課題です」と指摘します。

浦谷氏は、より上流工程からの支援の重要性を強調し「企画や設計の段階から支援していく必要があると考えています。広告やパッケージのクリエイティブを制作する目的を明確にし、その目的に応じて注目度を高めるべきか、色彩バランスを整えるべきかなどを判断し、それに沿った設計を行うといったソリューションを目指しています」

浦谷氏はさらに顧客に寄り添うことの重要性についても語りました。「お客様がEX感性を利用すればするほどデータベースが構築されていきます。『今回は注目度を高めたけど売れ行きが悪かった』といった知見が蓄積され、システムがお客様のフィードバックによってどんどん賢くなっていくことで、サービスの価値がさらに高まっていくでしょう」

最後に、ベンジャミンとの協業について浦谷氏は次のように評価します。「単なる発注先ではなく、本本音で語り合い、共にプロジェクトを作り上げる仲間です。この仕事には最初から明確な正解があるわけではなく、手探りで進めながら解決の糸口を見つけていくような側面があります。『こういう案はどうでしょうか』と柔軟に提案していただけることが非常にありがたく、アジャイル的に進めていくスタンスを大切にしていただいています」

EX感性は、脳工学や行動経済学の知見と最新の生成AI技術を組み合わせることで、デザインやコピーの効果を定量化し、説明可能性を高めることでマーケティングを支援してきました。今後は、蓄積されるデータとAIの進化により、さらに精緻な分析と効果的な提案が可能になることが期待されています。ベンジャミンは、こうしたサービスの進化をこれからも支援してまいります。

お客様概要 / コニカミノルタ様

所在地

〒100-7015 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー

事業内容

電複合機・プリンター、ヘルスケア用機器、産業用計測機 器などの販売、並びにそれらの関連消耗品・サービスの 提供

従業員数: 40,015名(2024年3月現在。連結)

コニカミノルタ株式会社様は、複合機やプリンターをはじめとする情報機器の販売に加え、関連する消耗品やサービスも提供されています。複合機やその消耗品の開発・製造・販売のほか、ITソリューションやデジタル印刷システム、印刷関連のサービスも展開されています。

ヘルスケア分野では、デジタルX線や超音波診断装置を含む画像診断システムに加え、医療のデジタル化を支援するソリューションも手がけておられます。

さらに、センシングや材料・コンポーネント分野では、機能性フィルム、インクジェットヘッド、レンズの開発・製造・販売を行い、画像IoTソリューション領域でも製品やサービスを提供されています。